谷口真人 個展「あのこのいる場所をさがして」

会 期:2025年4月1日(火) - 4月26日(土)

時 間:11:00-19:00

休 廊:日・月・祝

場 所:AKIINOUE

展覧会URL:

https://akiinoue.com/ja/exhibitions/makoto-taniguchi-looking-for-her

新しく代官山にオープンしたAKIINOUEのこけら落としとなる展示、谷口真人「あのこのいる場所をさがして」を観てきました。

谷口真人さんの作品といえば、ミラーを使った作品を思い浮かべる人も多いと思います。

しかし本展で一番注目してしまうのは、映像やプリンタを用いた観客参加型のインスタレーション作品です。

この作品を含め谷口さんの関心の領域や作品の広がりについては、文化研究者の山本浩貴さんが詳細に書かれたテクストが展覧会の公式ページに掲載されているのでぜひご一読をおすすめします👇

谷口真人の芸術実践における隠れた広がりについて──個展「あのこのいる場所をさがして」(AKIINOUE)に寄せて(山本浩貴|文化研究者)

https://akiinoue.com/ja/exhibitions/makoto-taniguchi-looking-for-her

さて、私がここで感想を綴るにあたっては、谷口さんの関心ごと——キャラクターに対して鑑賞者側が「感情移入」してしまったり「物語」を享受したりすること——をふまえて自由に書きたいと思っております。つまりは、この展示を観て私はどうキャラクターに感情移入したのか、どういう物語を思い浮かべたのか、という話です。

先述したインスタレーション作品からみていきましょう。

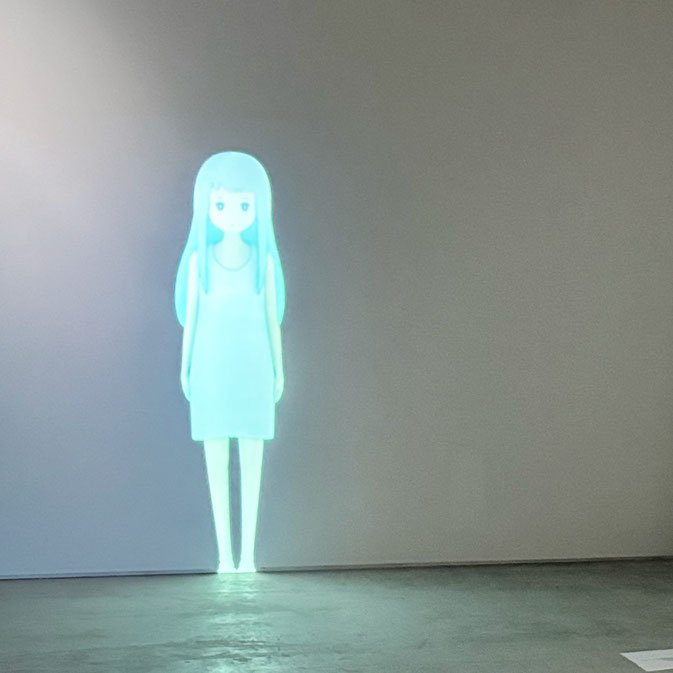

《ANOKO/あのこのいる場所を探して (2012 ver.) 》

ギャラリーを入って正面の壁に、女の子と思われるキャラクター (以下、 “あのこ” とします) の映像が映し出されています。その手前のアクリル台にはマウスがあります。

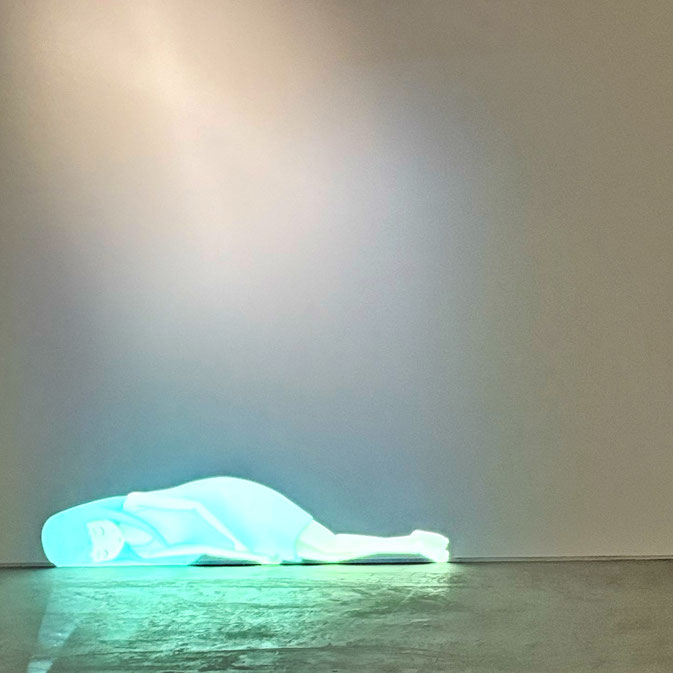

マウスをクリックすると、 “あのこ” が倒れ

ばたん

そして消えます。

しばらくすると、会場上部のプリンタから紙が一枚排出されます。

紙には “倒れているあのこ” がプリントされています。

この作品から浮かんだのは “写真” と “記憶” ということでした。

“写真” については、プリンタから排出される様子がまるでポラロイドみたいだな、と思ったのがきっかけでしたが、後述する “記憶” の話にも繋がるのでもう少し噛み砕きます。

以下は、ロラン・バルトが『明るい部屋 写真についての覚書』の中で、亡くなった母の写真を整理しているくだりの記述です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

母の写真を見ながら、私はときおり母の顔のある部分、たとえば鼻から額へかけての線、腕や手の仕草を認めた。私は母を終始断片的に再認・認識しているにすぎなかった。ということは、母の実体をとらえそこなっているということであり、したがって母のすべてをとらえてはいないということである。それは母ではなかった。しかしまた、ほかの誰でもなかった。(中略) かくして写真は私に辛い作業を強いた。母の自己同一性の本質を目指して、私は、部分的に正しい映像、ということはつまり、全体として誤っている映像に取り囲まれて、もがいていたのだ。ある写真を見て、《母そっくりだ!》と言うときのほうが、他の写真を見て、《まるで似ていない》と言う場合よりも、なおいっそう辛かった。

ロラン・バルト 花輪光 訳 (1997)『明るい部屋 写真についての覚書』みすず書房 pp.79-80

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「かくして写真は私に辛い作業を強いた。」

私がこの部分を長めに引用したのは “写真に映った人ってその人にちがいないんだけど、その人とは思えないことってあるよなぁ” と非常に共感したからです。記憶に残っている “その人” は、写真やたとえ映像であったとしても再現できない、と言い切れるくらいです。

では “記憶に残っているその人” とは何でしょうか。

少し飛躍が許されるならば、言い換えて “私たちがその人だと思うもの” とは何でしょうか。

アンリ・ベルクソンは『物質と記憶』の中で、記憶と現実の関係を以下のように述べます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

現実の直観、そしていわば瞬間的な直観という土台の上にわれわれの外的世界の知覚は展開するわけだが、この土台は、どう見ても、われわれの記憶力がそこに付け加えるもの全体と比べれば大したものではない。以前のさまざまな直観の記憶のほうが、現実の直観そのものよりもずっと有用である。なぜなら記憶は、われわれの記憶力の中で、その後に続いた一連の出来事全体と結びつけられているので、われわれの決心を照らしてくれるからだ。そして、まさにこういう理由で、記憶は現実の直観に取って代わってしまうのである。いったんそうなれば、この直観の役割は、あとで証明するように、記憶を呼び出して、それに一つの身体を与え、活動的なもの、したがって現勢的なものにする、ということにすぎなくなる。

アンリ・ベルクソン 杉山直樹 訳 (2019) 『物質と記憶』講談社 p.89

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「記憶を呼び出して、それに一つの身体を与え、活動的なもの、したがって現勢的なものにする」

先ほど、 “写真に映った人ってその人にちがいないんだけど、その人とは思えない” ことがあると書きました。ひょっとしたらその理由は、写真はある一時の静止画であり現実そのものであるため、記憶をブレンドする余地がないからではないかと考えました。

記憶のブレンドということに関しては、理不尽ですが、たとえ、その人本人でなくても似たような姿形や言動をする人に優しくされた、または、意地悪された、というような記憶がブレンドされることはあります。そのような記憶のブレンドを経てはじめて対象に身体が与えられるとしたら、 “私たちがその人だと思うもの“ というのは、実際のその人とも関係がないような、“私たちが個人的に経験してきたことをひっくるめて投影し、納得している部分” と言えるのでは、と考えたわけです。

作品《ANOKO/あのこのいる場所を探して (2012 ver.) 》の話に戻ります。

プリンタから排出された紙には “倒れているあのこ“ がプリントされていました。

そして鑑賞者である私は、ほんの短い時間ではありますがさっき見たばかりの倒れていない “あのこ” の記憶があります。さらに、 “あのこ” が全体的に青い色をしていることや、排出されたプリントがすでに多数あることなどから、『新世紀エヴァンゲリオン』の綾波レイのセリフ「私が死んでも代わりはいるもの」「たぶん私は三人目だと思うから」を勝手に結びつけて、 “あのこ” がなんだか儚くて悲しい存在であると同時に、何度でも生まれくる不死身の存在として、"自分がマウスをクリックしたことを合図に “あのこ” が倒れたことに対する罪悪感" を薄めて受け取るに至るのです。

まぁこれはハッキリ言って “あのこ” にとってはひどい話なわけです。倒れて消えた映像が流れただけで存在の消滅は確定していません。展覧会タイトルでもある「あのこのいる場所をさがして」を含めて考えると、私がほんの短い時間に邂逅した “あのこ” に対して、“私があのこだと思うもの” という、何らかの個人的な確信を探すことが促されているのかな、と思いました。

《You found me (through the window)》

今までのことを踏まえると、この《You found me (through the window)》もまた違って見えてきます。谷口さんは2022年にNANZUKAで行われた個展「Where is your ♡?」の際にTOKIONのインタビューにて

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

もともとこの一連の作品のインスピレーションになったものの一つは、例えば絵の具で絵を描いたとすると、それが絵の具であるに過ぎないのに、なぜ人はそこに絵の具以上の何かを見出そうとするのか――その不思議さです。「絵の具」であることとそこに見出す「何か」を、分離させ、かつ同時に提示するというのはずっとあります。

(中略)

「最初の状態と最後の状態を同時に見せる」というアイデアから始まって、今のかたちになりました。アクリル板の一番表面に見えるものが絵の「最新の状態」、アクリル板の一番下層にあるもの(描画材の層として一番下にある部分)、つまり後ろの鏡に映り込むものが「最初の状態」だとしたら、それらを同時に見せようとしたのです。

TOKION イメージと物質を分離させる。アーティスト・谷口真人が語る、「少女の絵」に込めた意味 記者:松本雅延 より抜粋

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

と述べています。

表面は絵の具の盛り上がりが確認でき、物質感があります。

鏡に映る最初の状態と、表面の最新の状態。

谷口さんの意図したことから離れると思いますが、ここにも、記憶と現実のズレ、ということを感じてしまいます。

人も物も、どんなに変わってないように見えても変わってるんですよね、、、。私はよく「全然変わってないね❗️」と言われるタイプの人間ですが、先日、自分が書いた2023年3月の記事を見直して驚いたことがありました。その記事には

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

1995年公開、押井守監督の「GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊」が好きな私としては、

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

って書いているんですが、つい最近、私はXでこうつぶやいているのです👇

※❌所有化→⭕️私有化

いやーたった2年で、好き、から、好きじゃない、に変わっております。ひぇー。

言い訳しますと、元からうっすらと押井守監督の「GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊」には士郎正宗の原作からの違和感というものは存在していたのです。そのうっすらしたものを、昨年末のZINEへの寄稿という出来事を通して、草薙素子に対するバトーの態度は士郎正宗の原作で描かれているものが一番好きである、というようなことを自分ではっきりと言語化したことが大きいのだと思います。自分のことなのに「思います」という曖昧さです。そんなものなのです、、、。

脱線失礼しました。

本作品の “あのこ” は、表面の最新の状態が本人にとってのリアルなのかもしれません。しかし、なぜか鏡に映る最初の状態を真実と思いたくなる気持ちもなんとなくわかる気がします。

記憶をブレンドすることで、実際のその人とも関係ないような、“私たちが個人的に経験してきたことをひっくるめて投影し納得” したいのです。

《Catch》

“萌え” が確実に存在している。谷口さんの作品のすごいところの一つだと思います。“萌え” がどこから発生しているのかという問いは、今やアートの領域を超え、フィクトセクシュアルにまで及ぶ射程の長いものです。

はたして、私は “あのこ” の像を捉えることができたのか?

勝手に儚くて悲しい存在にしてしまった “あのこ” ですが、現実は転んでも何度も立ち上がるかっこいい女子かもしれない。

ぜひ、あのこのいる場所をさがしに行ってみてください。

代官山の駅前がけっこう変わっていました (私が知らなかっただけ) 。

展示風景画像:谷口真人 個展「あのこのいる場所をさがして」AKIINOUE, 2025

本日のBGM

DEERHOOF「I Will Spite Survive」

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

BGMって一度回り出すとなかなか頭から離れないものです。たぶんもっと合うものがあるとは思うんですが、今日はDEERHOOFが頭から離れなくなり、、、。半ば無理やり不死身のあのこに結びつけてこちらの曲を。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

関連記事

関連商品リンク

コメントをお書きください